唐津焼と「牛ベラ」の物語:土と技が織りなす美の世界へようこそ

日本の豊かな陶磁器文化の中でも、特に奥深く、多くの愛陶家を魅了し続けているのが「唐津焼」です。

素朴でありながら力強く、使うほどに手に馴染み、味わいを増していくその魅力は、一体どこから来るのでしょうか。

今回は、そんな唐津焼の伝統を支える、ある独特な道具に焦点を当ててみたいと思います。

その名も「牛ベラ(ぎゅうべら)」。

まるで牛の舌のような形をしたこのヘラが、どのようにして唐津焼の歴史と技法に深く刻まれ、今日まで受け継がれてきたのか、皆さんと一緒に紐解いていきましょう。

唐津焼の歴史は、今からおよそ400年前に遡ります。

16世紀末、朝鮮半島から多くの陶工たちが日本に渡来し、彼らによって登り窯の築窯技術や本格的な施釉の技法が伝えられました。

この時に、彼らが携えてきた道具の中に「牛ベラ」がありました。

牛ベラは、その名の通り牛の舌に似た形状をしたヘラで、粘土を伸ばしたり形を整えたりする際に用いられます。

古唐津や初期伊万里の製品には、この牛ベラが使われていた痕跡が残されており、この道具がいかに古くから、そして広範囲にわたって日本の陶芸に影響を与えてきたかが分かります。

唐津の地元の土と、朝鮮半島の陶工たちがもたらした技術と道具が結びつき、唐津焼は独自の発展を遂げていきました。

特に、唐津の土は粘りが少ないという特性があります。

このような土を扱う際、牛ベラは粘土をしっかりと圧縮しながら成形することを可能にし、乾燥時のひび割れを防ぐ上で非常に重要な役割を果たしました。

この「土もの」ならではの素朴で力強い風合いは、牛ベラのような伝統的な道具と、それを使う陶工たちの熟練の技によって生み出されてきたのですね。

牛ベラが織りなす技と「用の美」

牛ベラは、唐津焼の製作において非常に多岐にわたる役割を担っています。

特に茶碗や皿など、ろくろで成形する際にその真価を発揮します。

まず、粘土を均一に伸ばし、器の内側である「見込み」をできるだけしっかりと締めながら形を作っていくのが特徴です。

この「土を締める」という作業は、乾燥や焼成の際に器が歪んだりひび割れたりするのを防ぐために非常に重要で、牛ベラの独特な形状がこの繊細な作業を可能にするのです。

また、器の口縁部、いわゆる「口造り」を整える際にも牛ベラが活躍します。

指と牛ベラを巧みに使い分け、押さえ締めながら形を整えることで、手触りの良い、しかし力強い口造りが生まれるのです。

水をほとんど使わずに成形する「薄造り」というスタイルにおいても、牛ベラは器を薄く、かつしっかりと形作るための不可欠な道具として重宝されてきました。

これにより、見た目以上に軽く、手に取った時の心地よさが際立つ作品が生まれます。

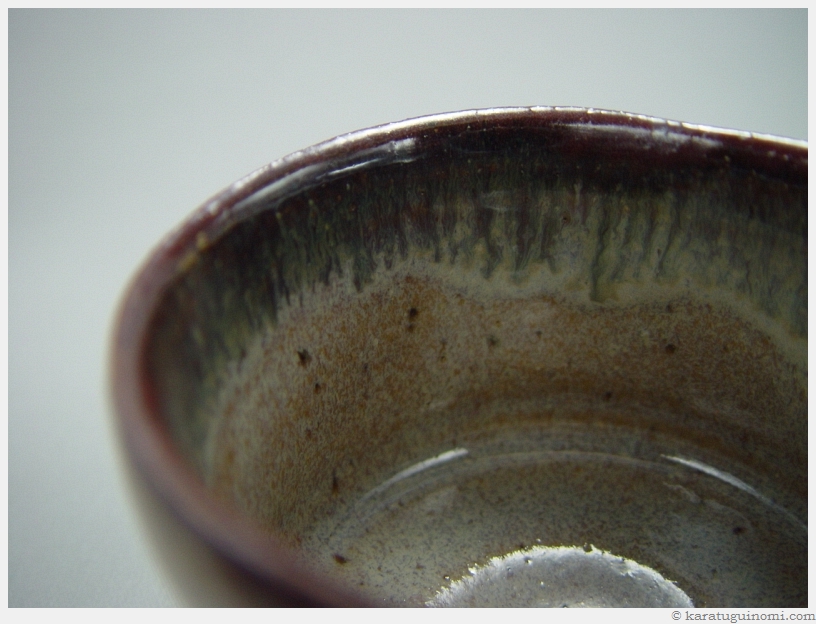

唐津焼の魅力として語られる「景色(けしき)」という美意識にも、牛ベラは深く関わっています。

「景色」とは、釉薬の流れや焼成中に偶発的に起こる変化、そして時には成形中に誤ってついた牛ベラの傷跡までをも、人工的ではない自然な美しさとして愛でる感性のことです。

当時の陶工たちの「もったいない心」や「遊び心」が、意図せぬ痕跡を作品の一部として受け入れ、それがまた独特の風情となっているのです。

牛ベラが残した跡が、まさにその器の物語を語る「景色」となるわけですね。

唐津焼は、「土もの」と呼ばれる陶器の代表格です。

粗い土を使いながらも、決して粗野ではなく、土本来の温かみと力強さを感じさせる素朴な風合いが最大の魅力と言えるでしょう。

その種類も非常に豊富で、鉄絵具で草花などを描いた「絵唐津」、白濁した藁灰釉がまだらにかかる「斑唐津」、黒と白の釉薬が大胆に流れる「朝鮮唐津」、鉄分を多く含む釉薬で飴色から深い黒まで発色する「黒唐津」、白い化粧土をかける「粉引唐津」、印花紋などを施した「三島唐津」など、実に多様な表情を見せてくれます。

これらの多様な表現と、土そのものの個性や味わいを吟味する「土味(つちあじ)」の美意識が、唐津焼の奥深さを形成しています。

そして何より、唐津焼が古くから「用の美」を追求してきたことも忘れてはなりません。

「作り手8分、使い手2分」という言葉があるように、料理を盛りつけたり、お茶を点てたりと、実際に使うことで初めて作品が完成し、使うほどに艶やかに、そして味わい深く変化していく。

これが、唐津焼が多くの茶人たちに「一井戸二楽三唐津」と称され、愛されてきた理由の一つでしょう。

自然な風合いや控えめな装飾は、「わび・さび」の美意識と深く結びついています。

伝統を受け継ぐ名工たち:中里家の技と牛ベラ

唐津焼の伝統は、多くの名工たちによって今日まで脈々と受け継がれてきました。

その中でも、約420年もの歴史を持つ佐賀県唐津市の名門窯元「中里家」は、唐津焼の発展に大きく貢献し、牛ベラを用いた伝統技法を今に伝える重要な存在です。

中里家には、日本を代表する陶芸家が名を連ねています。

特に、「古唐津の技法を復元した」として人間国宝に認定された12代 中里太郎右衛門(無庵)は、その功績によって唐津焼の名を全国に知らしめました。

彼の長男である13代 中里太郎右衛門(忠夫、逢庵)は、古唐津焼の研究をさらに深め、「叩き」の技法を基本とした独自の作風を確立しました。

この「叩き」という技法は、土を叩き締めることで、驚くほど薄くて軽い器を生み出す唐津焼ならではの成形法であり、牛ベラのような道具と連携して使われることも多いのです。

また、12代の五男にあたる中里隆氏も特筆すべき存在です。

京都や唐津で陶芸を学んだ後、種子島での作陶を経て「隆太窯」を築窯しました。

彼は「唐津南蛮」という独自の焼締めを生み出し、国内外で高く評価されています。

隆氏の作陶においても、牛ベラが効果的に活用されていることが言及されており、彼の息子である中里太亀氏もまた、この伝統的な道具を使いこなしています。

さらに、隆太窯の三代目を務める中里健太氏も、その技を受け継いでいます。

12代の三男である中里重利氏は、粉引などの技法に優れ、唐津焼の茶陶の第一人者として知られています。

そして、13代の長男である14代 中里太郎右衛門(忠寛)氏が、現在の中里太郎右衛門窯の当主として、その伝統を大切に守り続けています。

このように、中里家を中心とした多くの陶芸家たちが、牛ベラという古くからの道具を巧みに操り、それぞれの個性を加えながら、唐津焼の多様な美しさを生み出してきました。

牛ベラは単なる成形道具ではなく、唐津焼の魂とも言える「土味」や「景色」を引き出し、何世代にもわたる技術と精神を繋ぐ象徴的な存在なのです。

唐津焼が語りかける未来

唐津焼は、約400年前の渡来陶工たちの技術と、日本の風土、そして「牛ベラ」のような伝統的な道具が融合して生まれた、唯一無二の焼き物です。

その素朴で力強い美しさ、「用の美」、そして「わび・さび」の精神は、現代を生きる私たちにも静かに語りかけてきます。

佐賀県唐津市には約70もの窯元が点在し、今もなお、新たな挑戦を続ける陶工たちがいます。

唐津焼の始まりとされる岸岳城主波多氏の領地に残る古窯跡や、朝鮮半島から導入された「割竹式登り窯」の技術を伝える歴史的な場所は、唐津焼の豊かな物語を今に伝えています。

地域全体が唐津焼の魅力を発信し、陶器の展示会や唐津くんちのような伝統的な祭りが、その文化的な景色を彩っています。

牛ベラは、かつて見込みを締め、ひび割れを防ぐための実用的な道具でしたが、その痕跡が「景色」として愛でられるように、唐津焼は常に変化を受け入れながら、その本質的な美しさを守り続けてきました。

手仕事の温もりと、土の持つ無限の可能性を教えてくれる唐津焼。

ぜひ一度、その手に取って、牛ベラが刻んだ400年の歴史と、土と技が織りなす奥深い美の世界を感じてみてください。