土の匂い、薪の香、うつわの口縁にひそむ微かな“景色”。

ここは、古唐津(こからつ)という、土と炎が奏でる日本の美にそっと近づくための小さな縁側です。むずかしい専門用語はほどきながら、四季の言葉や昔ながらの言い回しも交えて、「わかる・たのしい・使いたくなる」古唐津や陶芸の魅力をお届けしたいと考えています。

週に2回ほどの更新の予定です。

このブログでやりたいこと(やさしい道しるべ)

- 贋作の見分け方を、まずは最初に。「開運!なんでも鑑定団」では、古唐津や古伊万里、古信楽などの偽物が多く鑑定されていますね。

皆さんこれが一番興味があるかなと思いますので、最初にここからスタートしていこうと思います。

陶芸における贋作は古陶磁器の世界に特に多く存在しており、国や時代、価格を問わず現在でも流通していると思います。贋作は金銭的利益を得ることを目的として行われる場合が多いです。

贋作の手法は多岐にわたりますが、大きく分けて「始めから贋作として作られた焼き物」と、「真作を加工して価値を高める半真半贋の焼き物」があります。

まずは、ここら辺から始めようと思います。 - 古唐津の基礎を、まずはやさしく。いつ・どこで・どんな器が生まれたのかを、要点だけ掴みます。

古唐津は、おおむね16世紀後半から17世紀半ば頃までに肥前・松浦一帯で焼かれた唐津焼をさします(岸岳城の周辺窯や波多氏の加護などが語られます)。約70年ほどのあいだに花開いた、素朴で力強い器たちです。(古唐津に魅せられて) - 魅力のキーワードを、手ざわりで覚える。

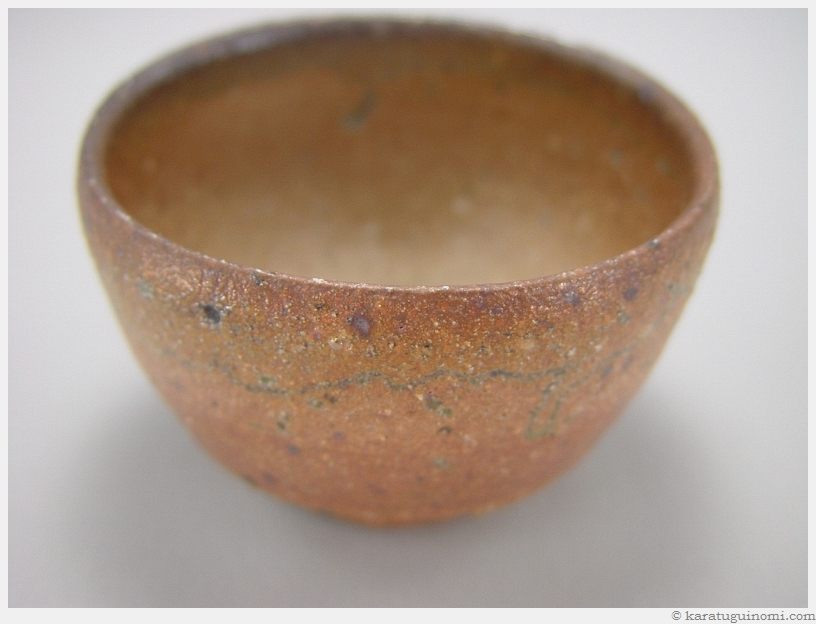

砂目(すなめ)のある土味、使い込むほど育つ古色、釉の流れや指跡が見どころになる“景色”など――古唐津の美は、侘び・寂びの感覚に寄り添います。(古唐津に魅せられて) - 「用の美」を台所から。

唐津は「作り手八分、使い手二分」。料理や花を受けて初めて全き姿になる――そんな暮らしの器としての気風を、具体の使い心地とともに味わいます。(古唐津に魅せられて) - 深掘り派のために:史料と大づかみ。

昭和11年刊の名著『肥前陶磁史考』を現代語で読み解く連載と、古代から中世までの陶磁史の概説(窯や成形・流通の話まで)も、手引きにします。諸説ありの世界だからこそ、史料と最新の見取り図を両にらみで。(肥前陶磁資料・肥前陶磁史考)。(陶芸の解説ページ)

古唐津って、ひとことで?

- どこで? 肥前(佐賀・長崎一帯)。とくに岸岳城周辺の古窯群が大きな舞台。(古唐津に魅せられて)

- いつごろ? 16世紀後半〜17世紀半ばごろ(およそ70年)。(古唐津に魅せられて)

- 何が魅力? ざっくり明るい砂目の土味、偶然が生む景色、掌に落ち着く手ざわり、使い込んで育つ古色――見目麗しさより“野趣”を愛でる美意識が息づいています。(古唐津に魅せられて)

「野に育ちながら、野卑に落ちず。」――桃山の気風を今に伝える、それが古唐津。(古唐津に魅せられて)

まず覗いてほしい三つの入口

- 古唐津の基礎ページ

歴史・種類/技法・用語をまとめた扉。はじめの一歩はここから。(古唐津に魅せられ) - 『肥前陶磁史考』を読む

現代語訳と読みどころを、作り手・使い手の視点で。唐津・有田・伊万里…肥前のダイナミズムが立ち上がります。(肥前陶磁資料・肥前陶磁史考) - 陶芸の解説(日本のやきもの地図)

古代の土師器・須恵器から、瀬戸・美濃・丹波・備前・信楽・珠洲…各地の窯と技を“通史”で俯瞰。古唐津の立ち位置がくっきりします。(陶芸の解説ページ)

見どころのヒント(鑑賞メモ)

- 景色:釉の流れ、指跡、へら傷――偶然の妙味を「けしき」と呼んで愛でます。(古唐津に魅せられて)

- 土味:灰褐・黄褐・狐色…土地ごとに異なる肌理と発色。近年は“石を砕いた原料”説も語られます。(古唐津に魅せられて)

- 手ざわり:稜線までやわらぎ、口当たりも穏やか。掌で重みを楽しむ器が多いのも古唐津。(古唐津に魅せられて)

- 古色:使い込むほどに“雨漏り”の景(うつり)が生まれ、うつわが育つ愉しみ。(古唐津に魅せられて)

使って愉しむ:ぐい呑み・片口・茶碗

ぐい呑みは小さな宇宙。片口は日用の道具の粋。茶碗は手の中の山河。

ここでは、作例や使い心地のメモも交えて紹介していきます(青唐津/斑唐津/絵唐津/朝鮮唐津など)。(古唐津に魅せられて)。(唐津ぐい呑み)

「備前の徳利、唐津のぐい呑み」――酒器の名手と呼ばれる所以も、使ってみると腑に落ちます。(古唐津に魅せられて)。(唐津ぐい呑み)

行ってみる・読んでみる

- 美術館ガイド(九州を中心に)

九州陶磁文化館ほか、古唐津や陶芸を所蔵・紹介する館を順にたずねます。展示図録やショップの楽しみも。( 九州・沖縄地方の陶芸に関する美術館・博物館) - 参考文献メモ

図録『野趣の美 古唐津の流れ』ほか、基礎文献を少しずつ読みほどきます。(古唐津の魅力)

日本酒と器のあいだ

「器が酒をもう一口旨くする」――そんな相性の話も、このブログの大切な愉しみ。酒どころの季語や言葉も織り交ぜながら、ぐい呑み・片口の選び方、注ぎ心地、洗い方まで、実用の目線で。(古唐津に魅せられて)。(唐津ぐい呑み)

ごあいさつ

古唐津は、飾り立てぬ「素」ゆえに、使う人の暮らしと一緒に育つ器です。

「朝、白飯に絵唐津の茶碗」「夕べ、斑唐津に一合」――そんな日々の風景が、やがて器の古色となって宿る。

どうぞ、肩の力をぬいてご一緒に。今日からここを、土と炎の学び舎、そして小さな茶の間といたしましょう。

※本ブログでは、史・技法に関する記述は可能な限り一次情報にあたりつつも、諸説ありとして読み解いていきます。また、贋作や偽物についての知識についてもできる限り説明していけたらと思っています。

引用や参照元は文末や各回に明記します。(肥前陶磁資料・肥前陶磁史考)

参考・ナビ(出発点)

- 古唐津の魅力(総合ページ)/用語・歴史・種類の案内 (古唐津に魅せられて)

- トップページ(作品、酒器、読み物の入口) (古唐津に魅せられて)。(唐津ぐい呑み)

- 肥前陶磁史資料(『肥前陶磁史考』現代語訳と考察) (肥前陶磁資料・肥前陶磁史考)

- 陶芸の解説(古代〜中世のやきもの通史) (陶芸の解説ページ)